シリーズ動画コンテンツで

ファンを作る

都市型木造建築、世界最先端のテクノロジー、食の未来など

『ブランドが持ちたいイメージ』気候変動、教育、貧困など

「社会が向き合うべき課題」サステナブル、リジェネラティブ、D&Iなど

「社会に浸透させたい新しい価値観」

テーマに沿った動画コンテンツを

シリーズで展開することで、

顧客とのタッチポイントを増やし

ブランドのファンを作ります。

様々な情報が溢れかえり、従来型の広告が人々に敬遠される現代。企業は競合と差別化するためのブランド戦略として、新しいイメージやテーマを掲げ、顧客とのコミュニケーションを図ろうとしています。しかし単一の広告やコンテンツでは情報の奔流に埋もれてしまい、ブランドのイメージを浸透させ顧客を定着させることは困難です。

イグジットフィルムでは、ドキュメンタリー、ドラマ、対談動画など、持続的な『シリーズ映像コンテンツ』を提供することで、視聴者が自然と楽しみながらブランドと接触し、継続的な関係性を構築することをサポートしています。

ブランドの掲げるイメージやテーマに沿ったコンテンツを、ブランドの周囲にあるリソースを活かして定期的に制作することで、コストは抑えつつ、視聴者をブランドの継続的なファンとすることが可能です。

シリーズ化事例

-

#ドキュメンタリームービー

TYPICA Meet the Roasters シリーズ

高品質なコーヒーのサステナビリティを追求するグローバルベンチャー企業のTYPICAが、世界的に評価をされるスペシャリティコーヒーのロースターたちに秘められた物語を発信していく「Meet the Roasters」シリーズ。

-

#アーカイブムービー

CYCLE JKA Social Action シリーズ

公益財団法人JKAが実施している「競輪とオートレースの補助事業」を紹介する広報メディア「CYCLE|JKA Social Action」の動画コンテンツ。

-

#対談コンテンツ

イグジットフィルム創立10周年記念対談ムービー

イグジットフィルム創立10周年を記念し、スペシャルゲストにお越しいただいた対談動画シリーズ。イグジットフィルムの沿革や、本格的に動き出した映画制作の裏側、次の10年の映像の可能性や価値などについて語り合う。

-

#アーカイブムービー

SENSE OF WONDER シリーズ

様々なジャンルで活躍するクリエイター達が、アウトドアの新しい価値を探究しながら、自然の中で新たなインスピレーションを見つける旅を描いたシリーズ。

シリーズ動画コンテンツのメリット

① 広告ではなく、良質なコンテンツとして届ける

広告とは異なり、エンターテイメントや学びのある良質なコンテンツは、視聴者が自ら進んで視聴するため、ブランドとのポジティブな接触時間を飛躍的に伸ばします。この接触時間の長さはブランドへの認知度や好感度の向上に直結します。

② 継続的なコミュニケーションでブランドを深く浸透させる

シリーズ化されたコンテンツは、視聴者との接触回数を継続的に増やします。この接触頻度の高さがブランドへの好感度や親近感を高めることは科学的にも立証されており、ブランドの世界観や価値を深く浸透させることに繋がります。

③ ブランドを応援する「ファン」を生む

シリーズ動画コンテンツを通じた濃密で継続的なコミュニケーションは、視聴者をブランドの価値観に共感し応援する「ファン」を生み出します。ファンはブランドや企業活動の支援者として、競合との差別化にもつながる強力な資産となります。

Movement with Community

ムーブメントを生みだす

映像を軸にした共創型コミュニケーションを通じて

クライアントが社会に広めたいテーマを

ムーブメント化します

映像は今や単なる「伝える手段」を超え、私たちの社会においてインフラに近いコミュニケーションツールになっています。1分以下のSNS向けショート動画、3分程度のブランディング動画、10分を超えるドキュメンタリーコンテンツ、2時間にも渡る長編映画作品など、映像の形式は多様であり、それぞれに異なる役割や効果があります。

EXIT FILMはこうした映像の多様性を最大限に活かし、多角的かつ多層的に展開することで、社会にムーブメントを生みだします。

映像によって関心の入口に立った若者を含む一般市民、有識者、企業、学校や行政など多様な人々に、対話型イベントやワークショップなどの交流の場を設計し、関係値やコミュニケーションを創出します。さらに、映像制作のプロセス自体を開放し、参加型・共創型コミュニティーを形成することで、人々が自律的な活動を継続し、新たな参加者やファンを巻き込んでいくことで、共感や関心が拡大し、社会全体へと広がるムーブメントを醸成することを支援します。

映像を軸とした

共創型コミュニケーション

映像コンテンツ展開

参加型イベント・コミュニティ形成

メディア連携・PR戦略

映像コンテンツ展開

-

若年層ターゲット・SNS拡散・バイラル浸透

参加者の声を反映した連作コンテンツ

-

アジェンダムービー(有識者インタビュー・課題の定義)

ショートムービー(メッセージ発信・ブランド訴求)

-

対談動画(専門家によるテーマ深掘り)

ドキュメンタリーシリーズ(社会課題の当事者取材)

-

劇場映画(高い社会的影響力)

シリーズドラマ・フィクション(参加型・インタラクティブ)

参加型イベント・コミュニティ形成

-

トークセッション・パネルディスカッション

映像コンテンツ化(配信・アーカイブ)

参加者同士の交流・主体的アクションの促進

-

他団体・企業との共催イベント

イベントスペースとの共創(体験型・展示イベント)

映像+リアル体験の融合型企画(参加型イベント)

-

学校・大学への映像を活用した探求型学習プログラムの提供。

-

映像+音楽イベント(ライブ上映会、音楽フェスとのコラボ)

映像+アートイベント(展示、インスタレーション等)

映像+食のイベント(フードマーケット、食文化交流イベント等)

映像+ブックイベント(トークイベント、ブックフェア等)

上記を組み合わせた複合型イベント(多面的で魅力的な体験を提供)

-

Discordなどを使った参加型コミュニティ構築・運営

定期的なウェビナー・オンラインセミナー開催(有識者登壇)

参加者同士の交流促進・継続的な関係構築

メディア連携・PR戦略

-

マスメディア(TV、新聞、雑誌等)

オンラインメディア(WEBマガジン、専門メディア等)

インフルエンサー活用(SNS拡散)

-

TVCM、YouTube広告、SNS広告など

-

インタビュー記事、専門家寄稿

シリーズ型のコンテンツ展開

プロジェクト事例

-

#気候変動

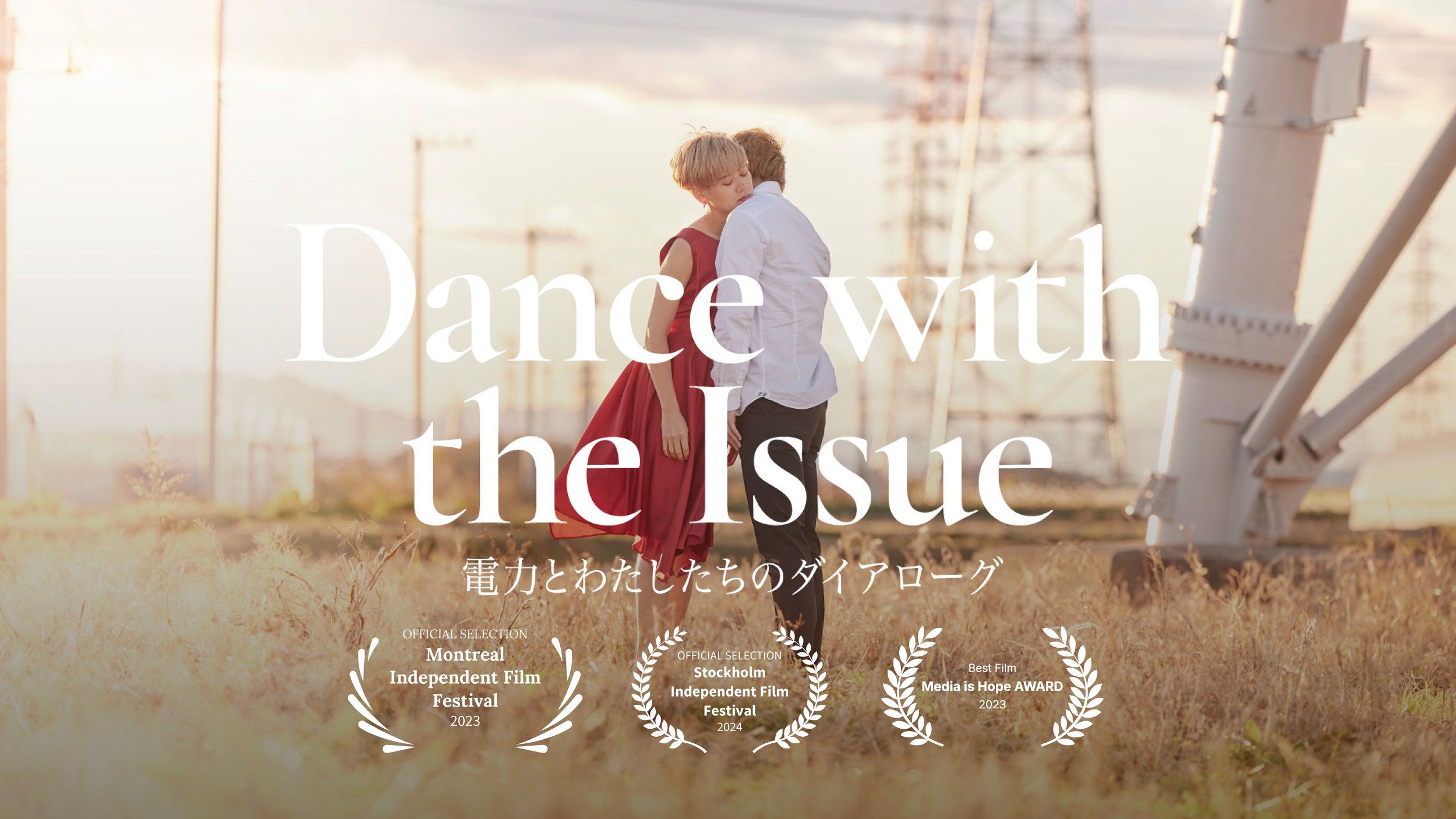

映画『Dance with the Issue:電力とわたしたちのダイアローグ』

映画『Dance with the Issue:電力とわたしたちのダイアローグ』は、エネルギー課題 ✕ コンテンポラリーダンスをテーマに、映画の持つ新しい可能性を目指して制作しました。本作が目指すのは『つながりのアップデート』。電力問題という解決困難な社会課題に対し、様々な立場の有識者たちが課題の本質を語るドキュメンタリーパート、答えの無い複雑な問題について思考するダンスパート、観客が意識を自分の内側に向けるリフレクション(内省)パートによって構成された、実験的な作品です。

-

#探究学習

横瀬クリエイティビティー・クラス

「横瀬クリエイティビティー・クラス」は、クリエイティブを用いた地域の課題解決と人材育成を目的とした教育プロジェクトです。人口流出と高齢化という課題を抱える人口8500人弱の町(平成28年時点)、埼玉県横瀬町の中学生を対象に、半年間展開しました。プロジェクトの柱となったのは3つ。クリエイティブアイデアソン、トップクリエイターによる多様なキャリアについての授業、そしてPBL(Project Based Learning)型の映像制作です。プロジェクトを通じて、参加した中学生たちが自らの可能性に気づき大きく成長しただけでなく、関わった町の大人たちの意識も変わり始め、町の持続的な発展のための基盤が形成されていきました。

-

#D&I

Wheelchair Dance

『Wheelchair Dance』は車椅子とコンテンポラリーダンスをテーマに、東京オリンピック・パラリンピックを見据え、日本在住の有志のクリエイター達で制作した、映像及びWEBのインデペンデント作品です。世の中において、努力ではどうにもならないことは確実に存在しています。その状況から生まれる人の嫉妬や憎悪、悲哀、そういった誰しもがうちに秘める感情を、否定することなくそのまま受け入れたいと考え、本作を制作しました。また、私たちは、芸術やスポーツという舞台の上では、磨き上げられた技術や表現こそが最重要視されるべきだと感じており、障害の有無に関係なく、表現そのもの、パフォーミング・アーツやクリエイティブの素晴らしさの発信を目指しています。

-

#地方創生

KUROKAWA WONDERLAND

『KUROKAWA WONDERLAND』は、2015年に実施した、阿蘇の山腹に位置する南小国町と黒川温泉に住む方々と、都内で活躍するクリエイターによる合同プロジェクトです。海外をターゲットに映像・Web・音楽・写真の作品群を制作。国内外のアワードを多数受賞しました。当プロジェクトは、熊本県阿蘇の南小国町/黒川温泉郷の国内外での認知向上、ひいては日本全体の文化や観光資源をより多くの海外の方々と共有することを目的として行われました。地域で暮らす当事者とクリエイター、関係者全員が明確な課題意識を持ち、各々のリソースを出し合う設計にすることで、短期的な地域プロモーションではない、クリエイティブを用いた持続可能(サステナブル)な地域活性のあり方の実現を目指しました。

-

#難民

R-SCHOOL

R-SCHOOLとは、国連機関であるUNHCR 駐日事務所後援のもと「Diversity&Inclusion」をテーマに開催した、2日間の共創型ワークショップです。株式会社博報堂アイ・スタジオ、株式会社富士通総研のメンバー、そして日本におけるダイバーシティ推進に取り組むリーダーとプログラムを設計。日本に暮らす難民を含む、様々なバックグラウンドを持つ参加者がチームを組み、「10年後には標準になっている新しい仕事」をテーマに、未来のアイデア創発に取り組みました。

プロセス

① 戦略設計・テーマ共有

クライアントの広めたいテーマを明確化し、共創型コミュニケーション戦略を策定します。

② チームビルディング

PR、各クリエイター、イベントプランナー、コミュニケーターなど、各専門家を招集します。

③ プロジェクト実行

戦略に基づき、多層的な映像制作、参加型イベント、コミュニティ形成を同時展開します。

④ 効果測定・改善

プロジェクトの反響を分析し、コンテンツやイベントを改善、継続的なムーブメントへとつなげます。